共通

犬用のハーネスは胴輪とも呼ばれます。その名の通り首輪とは異なり胴部分に装着するタイプを指します。首輪に近くお散歩時の安全確保やしつけに適しているものや、アシスタントバンドのように足腰が弱ってきた高齢犬(老犬)の歩行や姿勢をサポートするものなど、用途や対象によって適したタイプが違ってきますのでご注意ください。

特に呼吸器など内臓に疾患のある犬の場合は、サポートする形状などが負担にならないようにあらかじめ担当医などに相談してみましょう。

また、ハーネスは胴に着用するため、素材の通気性も重要なポイントになります。中が蒸れてしまうことは犬の負担やストレスにもつながるので、身体に触れる箇所の構造や素材の説明なども必ず目を通すようにしてください。

使用シーン

1. お散歩シーン

動きながら使用することが主となるお散歩シーンでは、通気性はもちろんのこと犬の身体に触れる部分のあたりや圧迫の加減にも注意が必要です。また、引っ張られることも多くなりがちです。紐(持ち手)との接続部分は生地が異なることも多く破れやすいので、縫製がしっかりとしていて耐久性の高いものがおすすめです。

2. 高齢犬や室内での補助

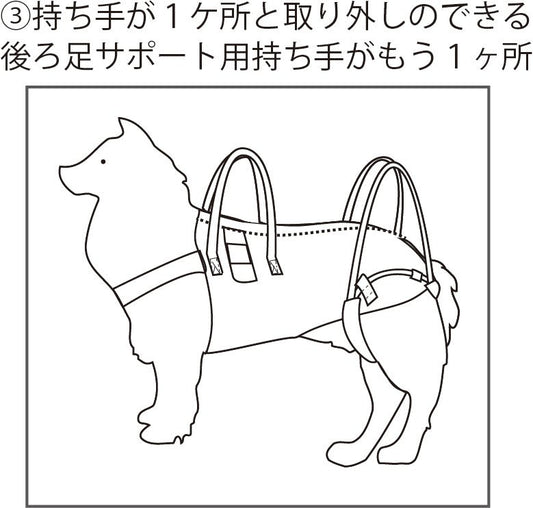

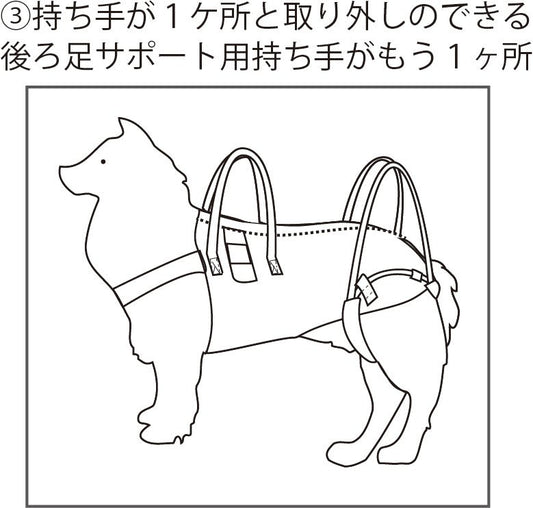

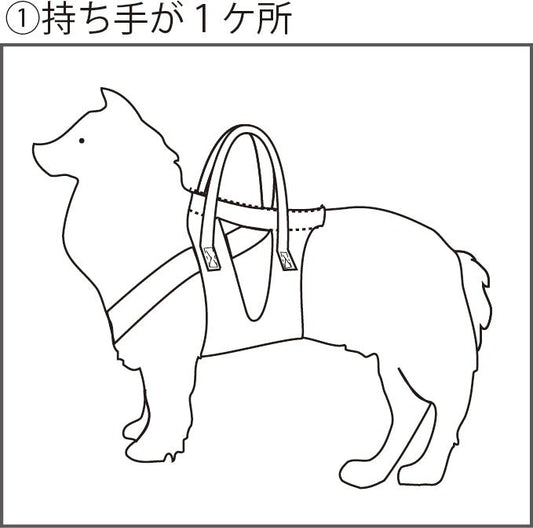

高齢化などで足腰が弱ってきて室内で過ごす時間にも補助が必要になってきた場合は、階段や椅子などの段差があるところで安定して介助ができるように、持ち手は短め、できれば前後に二か所ついたタイプがおすすめです。

また、高齢になってくると後足から弱る犬が多いとされています。動きの衰え症状は突然にやってくるケースも多いため、ふらつきなどに注意しながら早めに犬の症状や状態を把握し、備えておきましょう。

3. 寝たきりの場合

年老いて寝たきりになってしまった犬の場合は、床ずれなどの身体的な症状とストレスに注意が必要です。

また、大型犬の場合は動きが不自由になった中、ハーネスの着脱をさせるのは飼い主にとっても犬にとってもたいへんな作業です。また、触れるものへの反応が神経質になることもあるため、毎日着脱をしなくてもいいようにそのまま寝ても大丈夫な構造・素材のものがおすすめです。

素材とサイズ

アシスタントバンドのような高齢犬の介助に適した介護ハーネス(胴輪)は、荷重を分散させるため、犬の身体に触れる部分が多くなります。しっかりと全身をサポートできるものを選ぶと症状が進行した時にも安心です。

・素材自体の通気性は良いか

・犬の動きによってあたる部分がないか

・腹部や胸部などの部分的パーツのみとなっていないか

・持ち手はどこについているか

などに気をつけていただくとよいでしょう。

アシスタントバンドは、抗菌消臭性に優れたダクロンを身体への負担の少ない立体ハニカム構造で仕上げた特注素材を使用しています。また、胴まわりのファスナーはあらかじめ2か所ついているので、お休みの際はファスナーで余裕をつくることができます。

サイズ選びは胸回りが基準となります。目安のため犬種例があげられている場合も多いですが、必ず採寸を行ってください。ハーネスは着用したまま体を動かすことも目的としているため、サイズには余裕を持ってお選びください。特に室内でもそのまま過ごすことの多い高齢犬では締め付けのないように注意してあげてください。

とはいっても、ブカブカのサイズを選んでしまうと、不要な擦れやあたりが多くなり、また安全面からもおすすめできません。締め付けるような窮屈さは必要ありませんが、適切に肌にフィットする部分が多くなることで犬への負担は分散されます。胸回りを中心に適したサイズを選んでください。

また、男の子用・女の子用が分かれている場合は、胴サポートの長さが違うことがありますのでご注意ください。(アシスタントバンドは全タイプともにオスメス共用です。)

試着・試用

もしサイズがうまく測れなかったり、犬の性格や傾向などから実際に装着してみて判断したいという場合は、試着ができる店舗を選んで試してみることもおすすめです。

アシスタントバンドに関しては、ピンスタジオ東中野店の店頭でお声をかけていただければ、店内で試着が可能です。アシスタントバンドの企画開発に携わるスタッフが在室している場合は、選び方や装着などのご相談も承ります。今後の開発のヒントにさせていただきますので、ご意見ご要望などもお気軽にお声がけください。